UNE HISTOIRE DE LA BIOMÉTRIE

- jmm2357

- 7 mai

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 8 mai

Aux origines

L’empreinte du pouce servait déjà de signature lors d’échanges commerciaux à Babylone (-3000 av. JC), et dans la Chine antique du 7ème siècle - l'Empereur Ts-In-She (-246/-210) authentifiait certains scellés avec une trace digitale (main ancrée), une pratique qui sera employée jusqu'au XIXe siècle en Chine, mais aussi au Japon, notamment lors de la signature des contrats commerciaux - .

Bien plus tard, en 1684, l'Anglais Nehemiah Grew est le premier scientifique à écrire un traité détaillé sur les empreintes digitales et leurs fameuses " innombrables petites rides "

Au 17ème siècle Marcello Malpighi (1628-1694), médecin et biologiste italien, décrivit les composantes de nombreux organes comme le foie et les reins, la couche basale de l’épiderme à laquelle il donna son nom et étudia les dessins et les courbes des empreintes. Il est le premier à étudier les empreintes digitales sous un microscope : il en déduit que " les rides des doigts permettent la saisie et celles des pieds, la traction.

Thomas Bewick (1753-1828), naturaliste britannique, utilise l'une de ses empreintes pour signer ses ouvrages.

Le physiologiste médecin et anatomiste tchèque Jan Evangelista Purkinje (1787-1869), précurseur de l’embryologie et de la pharmacologie, travailla sur différentes parties du corps humain dont les empreintes digitales. Aux alentours de 1820, il publia une thèse dans laquelle il étudiait différents types d’empreintes.

En 1823, Jan Evangelista Purkinje révéla qu’une empreinte digitale pouvait identifier de manière quasi-absolue un individu. Il propose de classer les empreintes digitales en neuf catégories definies par un motif.

Dès la fin du XIXème siècle, une littérature scientifique dense évoque l’intérêt que présenterait l’exploitation des empreintes digitales à des fins d’identification des personnes.

La science de cette époque s’appuie lors sur des observations réalisées bien antérieurement et sur les premières expériences concrètes de collectes massives d’empreintes qui avaient été mises en œuvre par des fonctionnaires de l’administration britannique en Inde.

C'est le cas de l'administrateur britannique aux Indes, William James Herschel, un physicien écossais, qui contribue à la généralisation de cette nouvelle technique d’enregistrement, d’identification et de contrôle des populations dans le district de Hooghly au Bengale, en y recourant notamment pour déceler d’éventuelles fraudes à l’identité.

En 1860, Herschel fait observer que " les empreintes digitales sont formées avant la naissance et restent inchangées tout au long de la vie sauf en cas de blessures profondes. Il imagine alors de les utiliser pour signer des chèques.

En 1880, Henry Faulds, un médecin écossais, travaille dans un hôpital japonais et constate que les Japonais et les Chinois authentifient couramment certains documents à l'aide de leur empreinte. Fort de cette observation, il affirme dans une publication de 1880 que les empreintes sont uniques pour chaque individu.

Faulds semble avoir été un des premiers à préconiser l’emploi des empreintes digitales pour identifier les criminels.

S’inspirant des réflexions développées par William James Herschel, Francis Galton, pionnier de la biométrie et apôtre de la quantification, aborde cette question dans le cadre d’une intervention intitulée « Personal Identification » devant la Société royale de Londres en 1888.

On lui doit d’avoir démontré que la probabilité de trouver deux empreintes digitales semblables était d'une chance sur 64 milliards, un chiffre qui est valable également chez les vrais jumeaux (homozygotes). Il approfondit ses expérimentations relatives à la dactyloscopie, la méthode de reconnaissance des individus reposant sur les empreintes digitales, dans son laboratoire de South Kensington et publie, en 1892, un ouvrage dressant un bilan exhaustif de ses recherches.

Alphonse Bertillon et le système anthropométrique

Issu d’une famille de savants (démographes, médecins, anthropologues et statisticiens), il est employé à partir de 1879 à la Préfecture de police de Paris comme simple commis aux écritures, chargé de la copie et du classement des fiches signalétiques et photographiques. Il constate l’approximation qui entoure cette activité et conçoit un système de classement fondé sur une série de neuf mesures anthropométriques divisées en trois parties (petit, moyen et grand), permettant ainsi une répartition des fiches en 3 divisions différentes.

Bertillon doit toutefois attendre 1882 pour convaincre le Préfet de police Ernest Camescasse du bien fondé de son système. Au terme de trois mois d’essai, il parvient à identifier un criminel récidiviste arrêté peu de temps auparavant pour vol et pris en flagrant de délit lors d’un cambriolage. Dissimulé sous un faux nom, il est trahi par les mesures de son corps qui le conduisent aux aveux. Ce succès rapide et inespéré détermine la carrière de Bertillon qui impose rapidement son système de classement à l’ensemble des institutions policières, judiciaires et carcérales.

Le système anthropométrique permettait de distinguer deux individus différents, mais sans pouvoir apporter la preuve indiscutable de l’identité d’une personne.

Au cours des années 1880-1900, les techniques d’identification développées par Alphonse Bertillon sont progressivement reconnues et utilisées par les institutions de police en France et à travers le monde.

La méthode anthropométrique suscite un très grand intérêt à l’étranger où le service parisien de l’identité judiciaire s’impose rapidement comme un « modèle ». En quelques années, cette méthode se répand en Europe, d’abord en Italie, en Suisse, en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis dans le monde entier (Chili, Égypte, États-Unis, etc.). Dans tous ces pays, des experts en identité judiciaire importent les savoirs et techniques promus par Bertillon qu’ils considèrent comme universels.

Très tôt, le bertillonnage - l'application des méthodes d'identification anthropométrique et anthroposcopique des criminels - éveille l'intérêt, notamment dans le domaine de l’identification civile des populations. Dès 1883, un article publié dans le journal "La Presse" suggère de mettre en œuvre une méthode inédite, fondée sur le recours aux mensurations anthropométriques, qui permettrait d’identifier de manière certaine l’ensemble de la population française

Une victoire de la science contre le crime

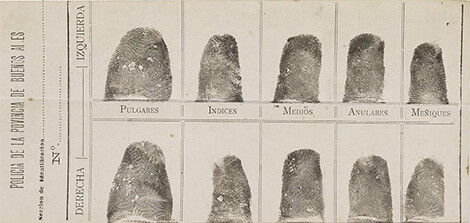

Dans la foulée des travaux de Francis Galton, le policier et statisticien argentin, Juan Vucetich, décide d'ajouter les empreintes digitales aux mesures anthropométriques de tout malfaiteur. En 1892, il est le premier à identifier une criminelle par ses empreintes digitales. C'est donc première fois un assassin est confondu avec ses traces papillaires. Il s'agit de la Fransisca Rojas, une veuve qui a tué ses deux enfants, Ponciano Caraballo, 6 ans, et sa sœur Felisa, quatre ans.

L'Argentine est le premier pays à abandonner l'anthropométrie mise au point par Bertillon au profit des seules empreintes digitales.

Ironie de l’Histoire, c’est le Français Alphonse Bertillon, adepte de la méthode anthropométrique qui, bien que peu favorable à ce procédé, l’expérimente le premier en Europe en effectuant, en 1902, la reconnaissance du meurtrier dasn l’affaire Reibel-Scheffer.

Alors même que Bertillon favorisa la diffusion de nouvelles méthodes d’identification au sein de la police française, son opposition à un classement fondé sur les empreintes digitales retarda de plusieurs décennies la conversion des fichiers de la police française au principe de la dactyloscopie.

Néanmoins, la dactyloscopie - le procédé d'identification par les empreintes digitales - devient la méthode d’identification universelle adoptée par toutes les polices.

En 1914, le docteur Edmond Locard (1877-1959), pionnier de la criminalistique moderne, introduit une règle tripartite dont l'approche est à la fois qualitative et quantitative. Ce guide pragmatique, toujours pertinent de nos jours, a longtemps été utilisé comme "règle des 12 points" par les experts en dactyloscopie.

Locard, Edmond. Archives d'anthropologie criminelle, la preuve judiciaire par les empreintes digitales, 1914.

Les premiers prototypes de terminaux de traitement automatique d’empreintes digitales arrivent dans le milieu des années 1970, et les premiers produits commerciaux sont mis sur le marché au début des années 1980. Ces terminaux seront utilisés dans un premier temps pour du contrôle d’accès biométrique et/ou de gestion du temps pour des clients du type “ organisation gouvernementale ", c'est le cas des prisons.

Après les empreintes, de nombreux autres traits physiques ont été étudiés pour reconnaitre une personne. On peut noter les premiers travaux en reconnaissance faciale en 1973 au Japon par Takeo Kanade ou les travaux sur l’Iris de John Daugmann en 1994.

Plusieurs chercheurs dont Anil Jain ont proposé́ au début des années 2000 d'utiliser plusieurs traits biométriques afin de construire un système multimodal plus performant que les systèmes existants basés sur une seule modalité́ biométrique.

Depuis 2004, chaque voyageur doit « donner » les empreintes digitales de ses index et une photographie de son visage à chaque entrée aux USA. Depuis 2010, l’Inde a lancé́ un des plus ambitieux programme d’identité́ numérique au monde baptisé « Aadhaar », une identité́ pour tous, basé sur plusieurs modalités : l’iris, l’empreinte et le visage.

Aujourd’hui, la biométrie intervient dans de très nombreuses applications, parmi lesquelles le contrôle des frontières, le maintien de l’ordre, le contrôle d’accès physique et la vérification d’identité.

Les systèmes biométriques sont devenus incroyablement sophistiqués, avec l’utilisation d’algorithmes avancés, du Machine Learning et de l’intelligence artificielle.

Commentaires